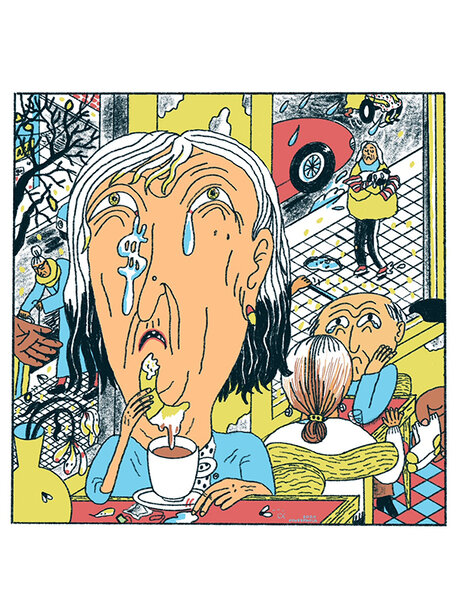

Me acerqué por atrás y le pregunté por qué estaba ahí, y me respondió “para no morir de amor” y se quedó mirándome como si yo tuviera algo que decir.

En verdad siempre me habían llamado la atención estos santuarios, siempre al borde del camino, siempre bajo un árbol, y ahora estaba volviendo de Punta Indio por la ruta 36 y había visto tantos que no pude evitar parar, pasando un poco hacia acá de donde había sido el centro de detención clandestino La Cacha, ahí en el kilómetro 57.

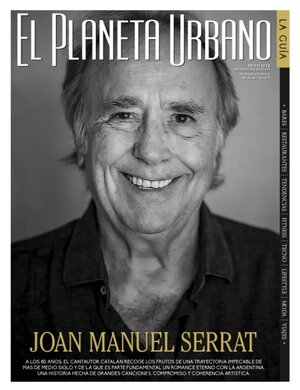

Al pie del árbol una construcción pequeña del tamaño de un cajón de manzanas con techo eclesial reza “promeseros” y ahora ella me mira esperando que yo pregunte, entonces pregunto si él está muerto o lejos. “Lejos, y quiero que venga y él quiere venir pero ya usted vio lo difícil que está todo y yo le digo que podemos pelearla, acá ya me consiguió mi casita, pero es terco porque es hombre y no quiere sentirse disminuido, así que le pido al Gauchito Gil que lo convenza y le consiga un trabajo bueno acá” y bajando la voz me cuenta que “yo adelante suyo le digo Gauchito Gil, pero cuando hablo con él lo llamo por su nombre, porque me lo sé, se llama Don Antonio Mamerto Gil Núñez, y yo le hablo así, con respeto” y está segura de que esa deferencia cerrará el conjuro. Se tiene mucha fe.

A ella le cuesta tiempo y plata llegar, vive a dos colectivos de distancia más las cuadras a caminar. Estuve por preguntarle por qué habiendo tantos santuarios viene a este, pero recordé que mi abuela vivía en Chacarita y viajaba seguido a Lujan y siempre decía “cada santo en su lugar”. Ir (o en este caso venir) es parte de cumplir la manda.

La historia conocida es lineal: Antonio Mamerto Gil Núñez, bueno de corazón, bueno con la gente, y bueno con el facón caronero, las mujeres y la fiesta, fue enrolado para luchar en la Guerra de la Triple Alianza y había vuelto de allí con algunas nuevas habilidades entre la que se contaba la de robar para sobrevivir, y esta la empleó para hacer justicia a su modo: asaltaba a los ricos y repartía entre las familias de las peonadas pobres, hasta que fue obligado a presentarse para la guerra de Unitarios y Federales.

Se sabe de mentas que un santo le dijo en sueños que no mataría hermanos, entonces tuvo un gesto heroico: desertó y desertando siguió haciendo la justicia que pudo con su nuevo oficio traído de la frontera hasta que fue capturado, colgado de los pies y degollado por un militar de rango medio bajo instrucción de un general que no estaba allí. Su mirada, temida por enemigos y maridos, quedó ciega para siempre en el muladar de sangre y barro. Cuentan que la catarata que salió a borbotones de su cuello fue absorbida por la tierra en un segundo “como si se la tragara”. Aquella visión lo convirtió en santo sin iglesia, y ya sin facón ni mirada penetrante -dicen- fue muy milagrero. Hasta curó al hijo de su verdugo un día después de muerto. Aquello se derramó en la comprensión de la imbatible cultura popular, sin prensa ni frases célebres.

La historia mas reciente que recuerdo me la contó un intendente de la provincia de Buenos Aires, que peleó y gestionó durante dos años con otro intendente de una ciudad cercana la construcción de una ruta necesaria para conectar ambos pueblos, y que eso “fue un infierno. No sabés lo que nos costó conseguir los recursos, hablar con todo el mundo, un quilombo… en fin, lo logramos y fue un éxito de gestión, pero el día que fuimos a la inauguración listos para festejar y que nos feliciten, estaba lleno de carteles que decían GRACIAS GAUCHITO GIL”.

Ahora ella, a quien no le pregunté el nombre, sigue allí, parada frente a la capillita de los promeseros, con las manos y los ojos llenos de ilusiones, esperando que los rezos y las promesas le hagan el milagro de amor y trabajo, porque la casita ya se la cumplió, y la fe es más grande que cualquier cosa. Luego aparecerán los cristianos puristas y furibundos que gritarán “¡el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza!” pero lo harán de día. De noche se darán una pasada a dejarle unos cigarritos al gaucho de pañuelo rojo que habita al pie del árbol. Casi, casi, como en la política. Porque el ser humano finalmente es uno, y uno es uno para todo. No se puede decir “yo soy pacifista pero trabajo de torturador porque es lo que conseguí”, pero muchos lo dicen.

Ese intendente, cuando vio los carteles que adornaban de rojo la ruta, primero se río palmeándose la frente, y lejos de enojarse se dio la tarea de entender la mística que hay en todo. Y entender la importancia de la comunicación popular. No hace falta un gran esfuerzo para saber que significa “la casita ya me la cumplió” ni que el resultado de los rezos para que “me lo traiga y le consiga un trabajo bueno” depende más de la urna que de la capillita eclesial aunque sean morfológicamente parecidas, pero hasta los ateos sabemos que con la fe no se discute, porque es parte de la soberanía personal y no debe ser avasallada. Otra cosa es que sin tocar esa cuerda sensible se genere un equilibrio entra la razón y la mística, para no dejar el destino común en manos del azar, porque como escribió Mario Benedetti: “el azar es un poco nuestra ley / pero nosotros debemos planificar el azar / intentar el arduo montaje de la suerte / porque si dejamos el azar al azar / entonces sí lo planifica el enemigo”.

Mucho se habló de perder la batalla cultural, la batalla de la comunicación, y vemos claramente que la incomprensión de lo realmente popular quedó tan peligrosamente lejos que acabamos en manos de las fuerzas del cielo. Y hay quienes trabajan mucho para hacer una ruta, o una casita, o para dar buenos trabajos. Eso se llama política, un lugar que solíamos amar, algunos apasionadamente. Aquel lugar desde donde hablábamos, al que (además de rezarle al Gauchito Gil) íbamos con la certeza de ser comprendidos en la necesidad de gestos heroicos a favor nuestro, sin las ya tan innecesarias frases célebres. Y sin matar hermanos. Ahí necesitamos volver.

Básicamente para no morir de amor.